[ad#ad4]

※本記事は前編『リハビリ事故・訴訟・裁判に関わる法知識』の後編になっています。さきに前編を読まれたほうが理解しやすいと思います。

◆医療に求められる注意義務基準

法律上、ある行為をするときには、一定の注意を払う義務が要求されます。これを注意義務といいます。

では、裁判所は医療において、どのくらいの注意が必要だと考えているのでしょうか?

医師についての最高裁の判例では、いかのような記載があります[昭和31年(オ)1065]。

いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照し、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのは、已むを得ないところといわざるを得ない。

つまり、一般論として医師に、最高レベルの注意義務を求めているということですね。

法律上、理学療法士・作業療法士は「診療の補助として」と位置づけられています。

「医師は最高レベルを求めるけど、理学療法士・作業療法士はほどほどでいいよ」なんてことが通るわけありませんよね。

業務の範囲内において、理学療法士・作業療法士も、医師とおなじように最高レベルの注意義務を負うと考えるほうが、理にかなっています。

裁判で、「気をつけていてはいたんですけどね」みたいなレベルの注意だと、過失(注意義務違反)が認められる可能性があるかもしれません。

◆リハビリテーション中止基準は必須の知識

日本リハビリテーション医学会は、ガイドラインのなかでリハビリテーションの実施基準を定めています。

積極的なリハビリテーションを実施しない

①安静時脈拍40/分以下または120/分以上

②安静時収縮期血圧70mmHg以下または200mmHg以上

③安静時拡張期血圧120mmHg以上

④労作性狭心症の方

⑤心房細動のある方で著しい徐脈または頻脈がある場合

⑥心筋梗塞発症後で循環動態が不良な場合

⑦著しい不整脈がある場合

⑧安静時胸痛がある場合

⑨リハビリテーション実施前にすでに動悸・息切れ・胸痛のある場合

⑩座位でめまい、冷や汗、嘔気等がある場合

⑪安静時体温が38度以上

⑫安静時酸素飽和度(SpO₂)90%以下

リハビリ(理学療法・作業療法)前にこれらを確認することは必須です。確認せずに事故がおきた場合、過失は免れないでしょう。

どうしても介入が必要な場合は、医師の確認を得る(カルテに記載するなど客観的証拠をのこす)、医師をふくめた複数人で介入をするなどの対策が必要だと思います。

また、リハビリテーション開始後の中止基準もさだめられています。

リハビリテーション開始後の中止基準

①中等度以上の呼吸困難、めまい、嘔気、狭心痛、頭痛、強い疲労感が出現した場合

②脈拍が140/分を超えた場合

③運動時収縮期血圧が40mmHg以上、または拡張期血圧が20mmHg以上上昇した場合

④頻呼吸(30回/分以上)、息切れが出現した場合

⑤運動により不整脈が増加した場合

⑥徐脈が出現した場合

⑦意識状態の悪化

これらを見逃して、リハビリをおこない事故が起きたときも、過失は免れないでしょう。

このあたりは、過敏すぎるくらいに注意をしたほうがいいでしょうね。先述したように、医療に求められる注意義務は、最高レベルですから。

◆転倒の注意義務

転倒で重要なことは、予見可能性と回避可能性です。

予見可能性とは、その事故を予想できたか?

回避可能性とは、その事故を回避できたか?

ということです。

予見可能性のない転倒(予想できなかったであろう転倒)や回避可能性のない転倒(回避できなかったであろう転倒)は、過失になりません。

しかし、予想できた・回避できたのに転倒してしまった場合は、過失になり責任を問われる可能性があります。

判例によれば、目を離したすきに転倒したり、歩行環境が悪いなかで転倒したりしても過失が認められています。

しかし、過失があったとしても、過失相殺が認められる可能性もあります。

過失相殺というのは、事故がおきたときの被害者にも責任がある場合、損害賠償の金額を減額するということです。

【参考となる判例】

〇手術後の患者がトイレ内で転倒し、重篤な後遺障害が残った事故。5割の過失相殺を認めている[平成15年3月26日]。

〇訪問ヘルパーが雨の日に歩行が不安定な被介護者を歩行介助しようとした際に転倒。過失が認められた[平成14(ワ)28713]。

[ad#ad7]

◆運動療法の注意義務

右上腕骨の骨折のリハビリで、後遺症(関節拘縮)がのこり、損害賠償を求めた判例があります[平12(ワ)3828]。病院側が敗訴し、約1400万の支払いが命じられています。

裁判記録にはいかのように記載されています。

肩関節の拘縮を改善又は防止するためには、できる限り早期からリハビリを開始する必要があるものと認められる。

(中略)

肩関節の拘縮の防止又は改善のためにリハビリを実施する場合においては、患者の状況に応じた方法を検討した上で、医師、理学療法士及び看護師等が連携してこれを行うとともに、疼痛等の患者の訴えに注意して慎重に経過観察を行う必要があるものと解される。

運動療法(本件では可動域訓練)は、開始時期や実施方法などが注意義務の焦点になるかもしれません。

後述しますが、運動療法は経験によるもの中心ではなく、ガイドラインといった標準治療を中心にプログラムを構築するほうがよいと思います。

もちろんガイドライン通りに治療ができない人もいると思います。

そういったガイドラインから逸脱した治療を行う場合は、なぜその治療を選択したのかを合理的・客観的に説明できることが重要になります。

◆物理療法の注意義務

ホットパックやマイクロ波といった物理療法機器での事故も、注意義務が問われる可能性があります。

これは物理療法の適応・禁忌・注意点を復習しておくのがベストであると思います。

たとえば、感覚鈍麻がある患者さんにホットパックを実施し、火傷を負わせてしまった場合などは、過失が認められる可能性もありますね。

簡単に注意点をまとめておきます。

〇ホットパック

・対象者の訴えだけでなく、表情など他覚症状も確認すべきであり、なによりも事前の十分なオリエンテーションで注意を促すことが重要である。

・パックの上に体重をかけて乗るような肢位での施行は、その圧力で局所循環が制限され、加えてパック放熱が不十分となり熱傷のリスクを高くするために避ける。

〇過流浴

・温覚や痛覚が障害された対象者では熱傷を負う危険があるため、適用には十分な注意が必要である。

〇極超短波(マイクロ)

・治療時には宝飾品などの金属、携帯電話、治療部位の湿布や包帯を外す。

〇持続的多動運動(CPM)

・CPMの使用後に出血が認められることがある。出血が予想される場合は、使用中および終了後に観察を欠かさない。

・治療中に治療部位の固定を確認するとともに、治療終了後に神経学的徴候をチェックする。

(物理療法)

◆補助具の注意義務

リハビリテーション室にある補助具(歩行器など)を用いることもあると思います。

それら補助具についても注意が必要です。

まずは、メンテナンス。

点検や手入れが不十分なことが原因で事故がおきた場合、過失を問われる可能性もあります。また、補助具を使用する環境も大切です。穴やくぼみ、段差、障害物がある、滑りやすいなどを確認しておきましょう。

注意すべきは道具だけではありません。補助具を使用する患者さんの身体機能、認知機能、体調のリズムなども考慮する必要があります。

認知症があり、詳細な評価をおこなわずに、歩行器歩行を許可して転倒(骨折・死亡など)といった事故がおこれば、過失を問われるかもしれません。

◆手技などの専門技術も訴えられる?

中山健夫さんは、「診療ガイドラインと裁判」について書いています(2)。

それによれば、診療ガイドラインは絶対的な基準として捉えるものではないという考えがあることを述べたうえで、以下のように続けています。

一方で、診療ガイドラインは法律そのものでは、慣習的にはそれに準ずる”soft low”であり、”comply,or explain principle”(基本的には遵守すること、しない場合は、その理由を説明すること)が求められるという指摘もある。

また、日経メディカルの記事では、弁護士の鵜飼万貴子さんが以下のように述べています(3)。

医療文献、特にその中でも、標準治療を記したと考えられているガイドラインは重要といえます。また近年は、医師が刑事事件の対象となることも少なくありません。その場合も、捜査機関が過失の有無を考える際にガイドラインは重視されることになります。

(中略)

まず、ガイドラインから外れた治療をした場合、裁判官が「原則として過失あり」という心証を持つ可能性が十分にあります。

その心証を覆すためには、実際の医療現場ではガイドラインでは割り切れない具体的・個別的な事情もあることを裁判官に分かりやすい形で再現し、客観的にも正しいと分かってもらわなくてはいけません。

ただ、医師本人や関係者が正しいと言っても「主観的なもの」と受け取られる可能性は高いですし、医師側が専門家の意見書を証拠として提出しても「医者側に味方をした、客観性を欠いた見解」と受け取られる可能性もあります。

これは、非常に厳しい指摘であると思います。

つまり、ガイドラインに載っていない治療をおこなったとき、その理由を具体的かつ客観的に説明する必要があるということです。

実際、ガイドラインを不遵守の場合、裁判で過失として認められる割合が高いことがわかっています(参照:ガイドラインを不遵守の医療訴訟は過失を認められやすい)。

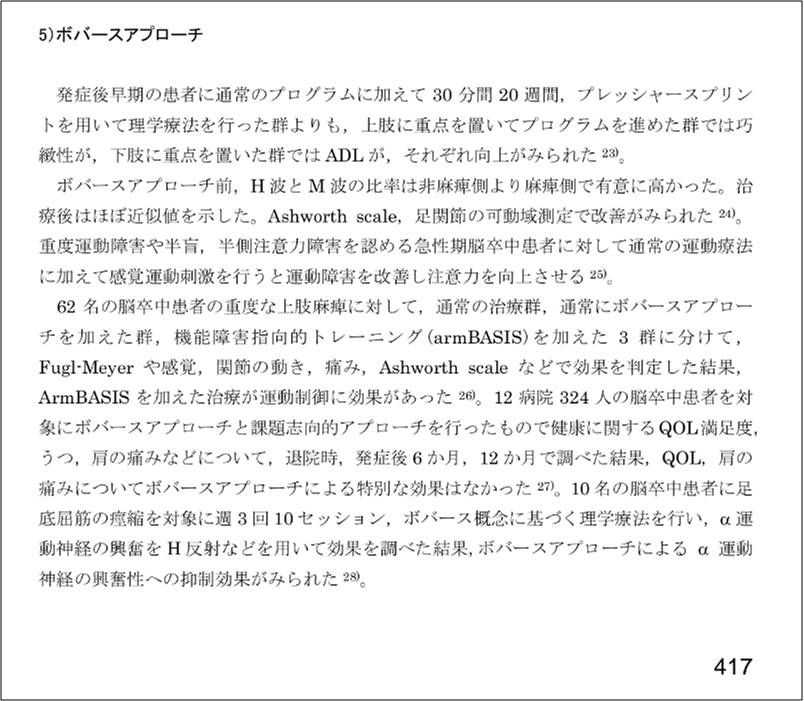

理学療法では○○法とか○○手技といった専門技術が用いられることがあります。たとえば、脳卒中におけるボバース法やPNFなどが有名ですね。

しかし、これらの専門技術は、脳卒中治療ガイドラインでは推奨されていません(2009年版にはグレードCとして記載があったが、2015年版では記載なし)。

理学療法ガイドラインでは、治療のひとつとして載ってますが、推奨グレードとエビデンスレベルは無記載です。

理学療法ガイドライン

もし、専門技術に大半の治療時間を費やし、患者さんがそれに不満を持てば、訴えられる可能性もあります。

訴えられたとき、具体的・客観的・論理的に専門技術を使用した理由を説明する必要性がでてきます。もし、主観的なものでしか説明できない場合、過失が認められる可能性もあるのではないでしょうか?

つまり、「根拠のない専門手技ばかりしていたせいで、リハビリの結果が悪いのではないか?訴えてやる!」で、負けてしまうかもしれないということです。

もちろん、患者さんにきちんと説明し、同意を得たうえでするなら、問題になる可能性は低くなると思います。

◆ラポートがあれば大丈夫!?

「ラポートを築いておけば大丈夫だよ」と考える人がいるかもしれません。ラポート(またはラポール)というのは、親密な人間関係のことをいいます。

患者さんとの信頼関係があれば、訴訟になったりすることはないとういう考えですね。

んなぁことない!(タモリさん風)

医療機関や福祉機関で働いていたらわかると思いますが、なにか問題があったときに、家族や親戚の対応のほうが大変なんです。

家族や親戚は病院のことをよく知りません。お任せ状態になっていることが大半だと思います。人間というのは、知らないものに敵意を持つものです。

患者さんとすごく信頼関係を築いていても、あとからやってきた人たちがごちゃごちゃにかき回していくのです。そういうものです。

患者さんと信頼関係を築くのは大切。しかし、裁判沙汰になるような種を蒔かない、芽を刈り取るほうがもっと大切です。

◆実際のリハビリ医療事故

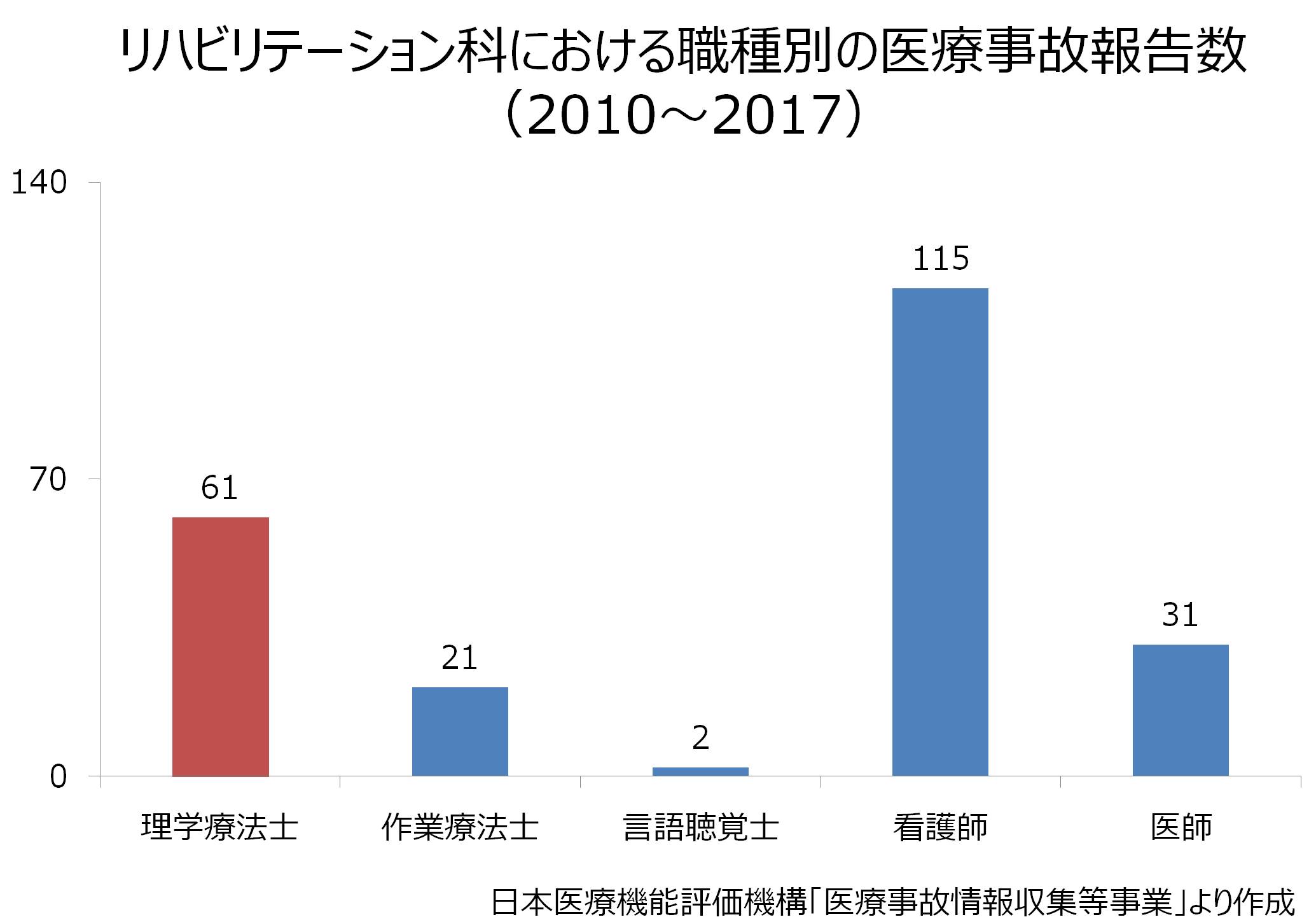

2010年から2017年現時点までに報告されている医療事故は以下のようになっています。

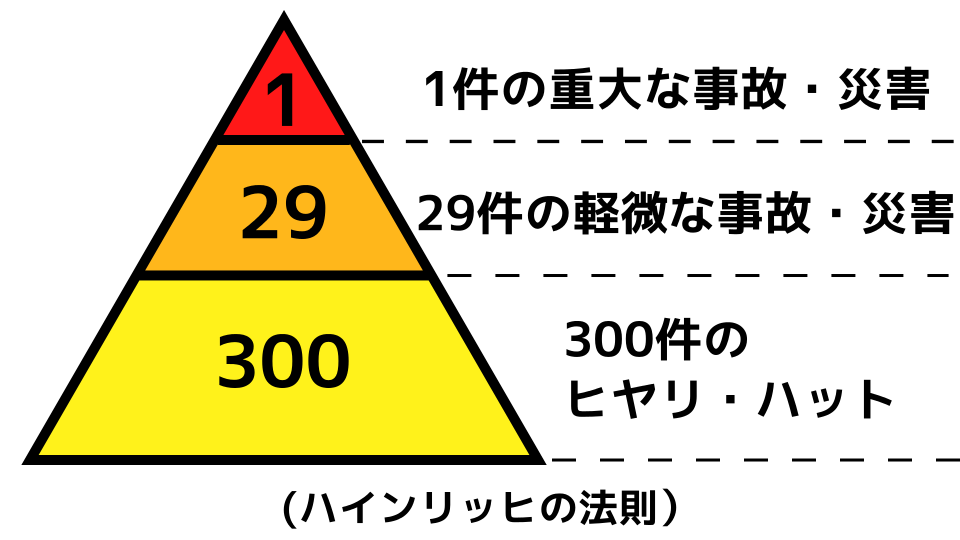

「なんだ、7年間でこんだけか。大丈夫じゃね?」と思った人もいるかもしれません。しかし、有名なハインリッヒの法則というのがあります。

ハインリッヒの法則とは、

一件の大きな事故・災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例)があるとされる。

重大災害の防止のためには、事故や災害の発生が予測されたヒヤリ・ハットの段階で対処していくことが必要である。

(Wikipedia「ハインリッヒの法則」)

Wikipediaより引用

Wikipediaより引用

集められた医療事故の裏には、何百・何千のヒヤリ・ハットがあるわけです。それがふとした瞬間に、医療事故になり、大騒動になってしまいます。それは、誰しもに起こり得る可能性があります。

では、どのような医療事故が起きているのか、実際の報告を見てみようと思います。

①筋力測定で骨折

対象者:女性、60代

概要:

ISOFORCEをもちいて大腿四頭筋の筋力を測定しようとしたとき、腰部に「ブチッ」と音がして、腰痛が発生した。座位保持困難となり、ストレッチャーで帰室。第2腰椎の圧迫骨折が判明。

筆者の見解:

これもどこの施設でもあり得そうですね。とくに60代女性であれば、骨粗鬆症がある可能性も十分かんがえられます(実際、本件の患者は骨粗鬆症あり)。

また、説明はきちんとなされていたかなども、裁判になれば問われそうですね。

②ストレッチで骨折

対象:女性、60代

概要:

プラットホーム上で長座体前屈をおこなっているのを、理学療法士が後方からサポート。そのとき、腰部に「ゴキッ」と音がして、腰部痛出現。腰椎の圧迫骨折が判明。

筆者の見解:

これも日常的におこなっているところが多いのではないでしょうか。いつも通りのリハビリを行っているときに、起きた事例であり、予見可能性はない(骨折を予測するのは難しい)と判断されるかもしれません。

いずれにせよ、さきほどの筋力測定のときと同じように、高齢女性は骨粗鬆症により骨密度が低下し、易骨折性のリスクが高いことを念頭にいれておくのが重要ですね。

③歩行訓練中に転倒、硬膜下血腫発症

対象:女性、60代

概要:

対麻痺があり、両下肢に短下肢装具を装着し、ピックアップウォーカーを用いて歩行訓練をしていた。歩行中に右下肢の膝折れがおこり、後方へ転倒。頭部を強打。のちに硬膜下血腫と診断される。

筆者の見解:

背景には、患者の調子不良やセラピストの気の緩みがあったようです。これは歩行器を使用していることや患者の体調がやや優れていないことなどを考慮すると、予見可能性・回避可能性があったと考えられるかもしれませんね。

裁判になると、損害賠償が認められるのではないでしょうか。

④指導不足により転倒

対象者:女性、10代

概要:

骨盤骨切り術後の松葉杖歩行訓練が終了後、理学療法士が車いすを準備するために目を離した。このとき患者が歩行を継続し、転倒。理学療法士は松葉杖歩行が安定していると判断、また歩行しないで待つことを指導していなかった。

筆者の見解:

これも油断ですよね。言わなくても大丈夫だろうという、思い込みがあったために、起きてしまったといえます。

もし、転倒したときに打ち所が悪くて、致死にいたれば裁判沙汰になることもありえます。予断(前もって判断すること)をもたないよう心がけましょう。

⑤トイレで転倒、骨折

対象:女性、90代

概要:

リハビリ終了後、患者が尿意を訴える。患者が下着は自分で下していると話したため、理学療法士は退室。その後、トイレ内から物音がして、転倒しているのを発見。左大腿骨頚部骨折と診断される。

筆者の見解:

これもありがちなシチュエーションです。転倒リスクの評価やトイレ動作の評価をおこなっていたか?、普段のトイレがどうなっているか情報収集していたか?そういうことを問われるかもしれませんね。

わたしが学生のときに、バイザーの先生は「患者さんが大丈夫って言っても、(リスクがある人は)絶対に目を離してはいけない」と教えられました。

他人から「どうしてトイレのとき目を離したの?」と訊かれたときに、しっかりと答えられるようにしておくくらいの理論武装は必要かもしれません。

こうやって実際のリハビリの医療事故を見てみますと、普段やっているようなことが、骨折や転倒といった事故につながっているのがわかりますね。

リハビリ医療事故は、他人事ではないんです。いつ自分の身におこってもおかしくないのです。

では、リハビリ医療事故を予防するためにはどうすればいいのか?すこし考えてみました。

◆リハビリ訴訟を予防する具体的な対策

①知識を増やす

あたり前のことですが、知らないことは防げません。知って初めて気をつけることができます。

たとえば、がんの骨転移がある患者さんのリハビリ処方がでたとき、なにに注意すればいいのでしょうか?そういったことは勉強して、知識を増やすしておくしかありません。

②説明をする・同意書をもらう

しっかりと説明をすることが大切ですね。とくにわかりやすい説明をするのが重要です。丁寧な説明ではありません。

丁寧に説明することと、わかりやすい説明をすることは同義ではありません。

わかりにくい説明を、ながながと丁寧にされても時間のムダです。

そして、説明に納得してもらえれば、同意書にサインしてもらうのもいいと思います。

この記事にも詳しく書いていますので、参考にしてください(参照:患者に情報を伝えるときに知っておきたい4つのこと)。

③カルテは細かく書いておく

カルテにNC(変化なし)だけしか書いてない人いませんか?わたしは医師の口頭指示などなるべく具体的に書いています。

みたいな感じで、そのつど書いています。裁判になれば、どうしてそうしたのか、そうなったのかを問われることがあるかもしれません。そういうときに、うろ覚えでは話になりませんし、思い出話も証拠としては弱いでしょう。

日々のカルテの記録が、ことが起こったときに自身を守ってくれる、かもしれません。

④ガイドラインを読んでおく

理学療法士は、ガイドラインを使っていないことがわかっています(→『理学療法士の70.1%がガイドラインを使っていないという事実』)。

ガイドラインは治療を決めるための参考にするものですから、必要がなければ読まなくてもいいでしょう。

しかし、これから医療の訴訟などが増えるかもしれません。読んでおいて、理論武装するのは大切だと思います。

⑤理学療法士協会の保険に加入

理学療法士協会のメリットがない!と嘆いている人もいるかもしれませんが、協会には事故が起きたときなどのための保険が用意されています。

個人が訴えられたときに、うん百万、へたすればうん千万を請求されます。そうなったら、やばいですよね。人生設計なんて、一気に吹き飛んじゃいます。ぜひ、加入しておきましょう。

→公益社団法人日本理学療法士協会 理学療法士賠償責任保険のご案内

いま挙げてきたのはほんの一例です。病院やリハビリテーション科によって、ケースバイケースの対策が必要だと思います。

◆おすすめの書籍

この記事を書くにあたり、いちばんの資料として使ったのが以下の書籍です。事例も豊富で、非常に勉強になりました。

【資料】

(1)物理療法第2版、千住秀明監修、神陵文庫、2009

(2)中山健夫、診療ガイドライン:現状と今後の展望、痛風と核酸代謝、第33巻第2号、2009

(3)日経メディカル(2008/1/29)「ガイドラインは本当に医師を守ってくれるのか?」

(4)リハビリ事故における注意義務と責任、古笛恵子、新日本法規、2012

[ad#ad3]